Composition du MIS |

Le gaz interstellaire est composé principalement d'hydrogène (70% en masse, 90% en nombre d'atomes) et d'hélium (28% en masse, 9% en nombre d'atomes). Ces éléments persistent depuis le Big Bang, avec une petite réduction de l'Hydrogène (de 75 % à 70% ) et une augmentation de l'Hélium (de 24 % à 28% ) dues à la transformation d'un élément en l'autre par la nucléosynthèse stellaire. Ce processus de nucléosynthèse stellaire produit également les atomes plus lourds (C, N, O, S, ....) qui représentent environ 2% en masse et 1% en nombre d'atomes du milieu interstellaire. Les abondances des élément lourds diminuent avec la distance au Centre Galactique, les abondances au voisinage du Soleil étant environ la moitié de celles atteintes dans la région du Centre Galactique.

Dans les zones protégées du rayonnement ultraviolet des étoiles, les atomes s'assemblent en molécules de tailles variées, depuis les molécules simples diatomiques et triatomiques (principalement H2, CO, et H2O) jusqu'à des espèces organiques complexes, dont certaines se retrouvent dans les comètes. On a identifié actuellement plus de 200 molécules interstellaires dans le MIS. On a en en particulier détecté du glycolaldéhyde, un sucre nécessaire à la synthèse de l'ARN (Acide RiboNucléique). Cela suggère qu’une partie de la composition de notre système solaire, des océans terrestres, et peut-être des briques de base de la vie, pourrait être directement héritée de la chimie interstellaire. Cette question constitue un domaine nouveau et très actif de recherche, l'astrochimie du MIS, à la frontière avec l'astrobiologie.

La composition du gaz interstellaire, ainsi que ses conditions physiques, sont déterminées grâce à des observations spectroscopiques de raies d'absorption et d'émission, atomiques ou moléculaires, dont les principales seront présentées en détail dans la suite du cours.

Le MIS contient aussi une phase solide : les grains interstellaires, qui contiennent environ 1% de la masse du gaz. Leur présence est décelable par leur effet d'extinction (bandes sombres) et diffusion (nébuleuses par réflexion) de la lumière stellaire, ainsi que par leur rayonnement thermique dans le domaine infrarouge. L’analyse de ces phénomènes en fonction de la longueur d'onde permet de contraindre leur distribution en taille et leur type de matériau (cristallin ou amorphe, aromatique..). On en déduit que les grains présentent un vaste continuum de tailles, allant de quelques dizaines d'Angstrom pour les petits agrégats jusqu'à une fraction de μm, voire plusieurs μm dans les régions très denses. Les matériaux principaux qui composent la poussière interstellaire sont les éléments réfractaires comme les silicates et le carbone. Les grains jouent un rôle fondamental dans le MIS à plusieurs points de vue :

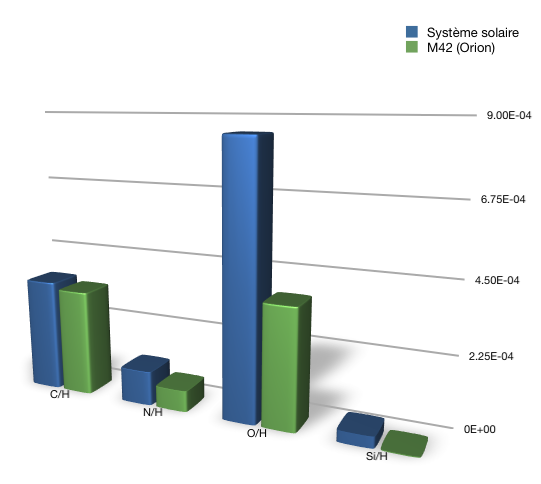

Dans l'histogramme ci-dessous on compare les abondances mesurées dans le soleil (utilisées couramment comme abondances standard de référence) avec les abondances du gaz ionisé dans la nébuleuse d'Orion. Cela permet d’en déduire, par différence, la composition de la poussière sur la ligne de visée:

où

où  est l'abondance de l'élément par rapport à l'hydrogène (en nombre d'atomes).

est l'abondance de l'élément par rapport à l'hydrogène (en nombre d'atomes).

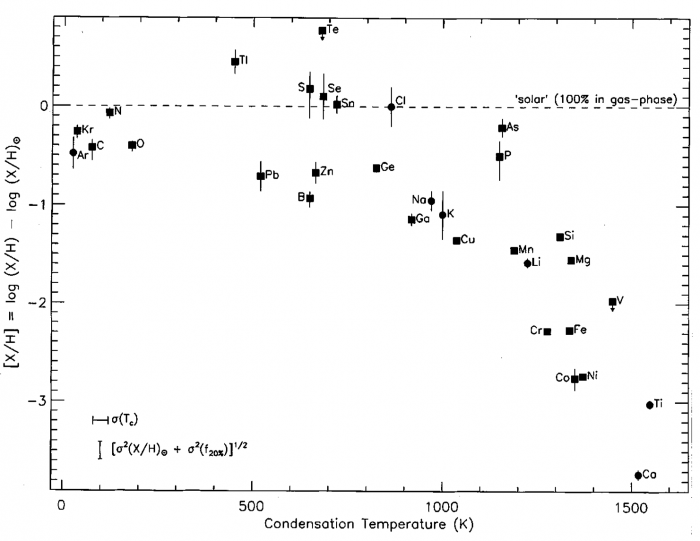

Dans la figure ci-dessous, une analyse similaire est présentée à partir de spectres en absorption sur la ligne de visée vers l'étoile Zeta Oph. On voit que plus la température de condensation (solidification) d'un élément est élevée, c'est-à-dire plus l'élément est "réfractaire", et plus son abondance dans la phase gazeuse est faible par rapport au standard des abondances solaires. Cela indique que lorsque les élements lourds synthétisés par les étoiles sont expulsés lors de la phase géante rouge, les atomes les plus réfractaires se condensent rapidement sous forme de grains lorsque la température passe sous 1500 K. Ils restent ensuite piégés sous cette forme dans le MIS diffus. Par exemple, seulement 1% du fer est sous forme gazeuse dans le MIS.