| L'équation de Drake de nos jours | SETI ou la recherche d'extraterrestre | La recherche de vie est compliquée: le cas de Vénus |

Reformulons l'équation originelle |

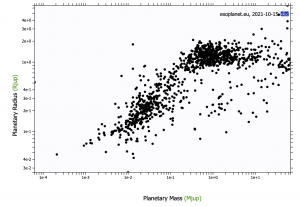

Cela fait maintenant plus de 60 ans que l’équation de Drake a été proposée. Depuis tout ce temps, des progrès considérables ont été faits notamment en termes de détections d’exoplanètes. On est passé de 0 exoplanète connue en 1960, à 1 en 1995 et à maintenant ~5000 exoplanètes découvertes et répertoriées (voir le catalogue exoplanet.eu qui recense les exoplanètes détectées presque en temps réel). Toutes ces découvertes aident-elles à raffiner notre connaissance du fameux  , résultat de l’équation de Drake ? Inspirons-nous d’un article récent de Gertz (2021) (en anglais) pour tenter d’apporter une réponse prenant en compte l’état de l’art actuel en la matière.

, résultat de l’équation de Drake ? Inspirons-nous d’un article récent de Gertz (2021) (en anglais) pour tenter d’apporter une réponse prenant en compte l’état de l’art actuel en la matière.

Le premier facteur  (le taux de formation d’étoiles de type solaire dans notre Galaxie) de l’équation de Drake apparait quelque peu bizarre. Le nombre de civilisations à un temps t ne dépend pas du nombre d’étoiles qui se sont formées l’année passée (ou il y a plusieurs millions d’années) mais plutôt du nombre total, à un instant t, d’étoiles qui peuvent être hôtes de planètes abritant la vie. La métaphore expliquée précédemment ne tient pas quand il faut des milliards d’années entre la formation d’une étoile et la construction progressive d'une vie intelligente. Le taux de formation d’étoiles actuel (que l’on peut mesurer) est très différent de celui d’il y a plusieurs milliards d’années.

(le taux de formation d’étoiles de type solaire dans notre Galaxie) de l’équation de Drake apparait quelque peu bizarre. Le nombre de civilisations à un temps t ne dépend pas du nombre d’étoiles qui se sont formées l’année passée (ou il y a plusieurs millions d’années) mais plutôt du nombre total, à un instant t, d’étoiles qui peuvent être hôtes de planètes abritant la vie. La métaphore expliquée précédemment ne tient pas quand il faut des milliards d’années entre la formation d’une étoile et la construction progressive d'une vie intelligente. Le taux de formation d’étoiles actuel (que l’on peut mesurer) est très différent de celui d’il y a plusieurs milliards d’années.

Donc il apparait que  ne devrait pas faire partie de l’équation de Drake. De plus, Drake ne considère que les étoiles de type solaire (i.e., analogues au Soleil), ce qui limite considérablement les possibilités. Il est vrai que les étoiles de type A, B ou O, grosses étoiles très chaudes, consomment leur carburant trop rapidement pour espérer trouver de la vie dans les planètes jeunes qui ont pu se former autour d’elles. De plus, ce type d’étoiles ne comprend que 1% de toutes les étoiles (i.e., c’est presque négligeable pour calculer le nombre total d’étoiles à un moment t).

ne devrait pas faire partie de l’équation de Drake. De plus, Drake ne considère que les étoiles de type solaire (i.e., analogues au Soleil), ce qui limite considérablement les possibilités. Il est vrai que les étoiles de type A, B ou O, grosses étoiles très chaudes, consomment leur carburant trop rapidement pour espérer trouver de la vie dans les planètes jeunes qui ont pu se former autour d’elles. De plus, ce type d’étoiles ne comprend que 1% de toutes les étoiles (i.e., c’est presque négligeable pour calculer le nombre total d’étoiles à un moment t).

Cependant, les étoiles de type M (de l’autre côté du spectre, i.e. avec une faible masse de l’ordre de 0.1 à 0.5 masses solaires) représentent environ 75% des étoiles dans notre voisinage proche et il n’y a pas de raisons de penser que la vie ne pourrait pas apparaître aussi autour de ce type d’étoiles. D’ailleurs, des travaux récents montrent qu’il y a en moyenne plus de planètes rocheuses situées dans la zone habitable des étoiles M que pour les étoiles similaires au Soleil (de type G). Il y a des exemples connus de planètes dans la zone habitable d’étoiles M, par exemple autour de Proxima du Centaure (notre plus proche voisine) ou de TRAPPIST-1 situé à 39 années lumières et possédant au moins 7 planètes dont 3 dans sa zone habitable. Ces détections montrent que la vie autour d’étoiles M n’est peut-être pas aussi fantaisiste que ce que l’on a pu en penser fût un temps !

Gertz propose de remplacer  par le nombre d’étoiles dans la voie Lactée,

par le nombre d’étoiles dans la voie Lactée,  et, pour simplifier encore le travail des observateurs et afin d’être le plus agnostique possible, il propose que chaque point de l’espace (et pas seulement les étoiles) puisse envoyer des signaux intelligents (e.g., des sondes interstellaires). Donc, plutôt que le nombre total d’étoiles à un moment

et, pour simplifier encore le travail des observateurs et afin d’être le plus agnostique possible, il propose que chaque point de l’espace (et pas seulement les étoiles) puisse envoyer des signaux intelligents (e.g., des sondes interstellaires). Donc, plutôt que le nombre total d’étoiles à un moment  dans la voie Lactée, il faudrait plutôt prendre en compte le nombre de sources à un moment

dans la voie Lactée, il faudrait plutôt prendre en compte le nombre de sources à un moment  ou le nombre de champs de télescopes possibles (e.g., les sources d'intelligences peuvent être dans les voisinages d'étoile mais aussi dans des sites extragalactiques ou d’astéroïdes, …). Dans ce cas, si on travaille par pointage d’une multitude de champs et que l’on introduit

ou le nombre de champs de télescopes possibles (e.g., les sources d'intelligences peuvent être dans les voisinages d'étoile mais aussi dans des sites extragalactiques ou d’astéroïdes, …). Dans ce cas, si on travaille par pointage d’une multitude de champs et que l’on introduit  , le paramètre

, le paramètre  peut être sorti de l’équation car

peut être sorti de l’équation car  n’est pas un taux de formation mais directement le nombre de sources possibles.

n’est pas un taux de formation mais directement le nombre de sources possibles.

Pour ce faire, on peut imaginer que chaque point de l’espace est une source potentielle et donc il faut scanner tout le ciel en le divisant en différentes sections. Le champ de vue des télescopes est limité, par exemple en utilisant l’ATA (Le "Allen Telescope Array" de l'institut SETI) qui a un champ large, on a besoin de 14 000 images pour couvrir tout le ciel (en supposant que ce télescope peut être déplacé à différents endroits de la Terre). Si chaque image peut être faite en 10 minutes, cela fait que le scan complet du ciel peut être obtenu en 97 jours. Donc c’est compliqué mais faisable avec un télescope qui n’est prévu que pour cela. Pour des télescopes avec des champs de vue plus petits (mais aussi plus sensibles), cela prendrait beaucoup plus longtemps (e.g., presque 400 ans pour Arecibo qui est maintenant démantelé suite à de nombreux dégâts occasionnés par des ruptures de câbles aprés 57 ans de bons et loyaux services).

L’idée qui émerge actuellement est donc d’abandonner le concept de cible (comprendre étoile) qui impose de faire des choix très peu justifiés (ou trop anthropocentrique) et de préférer une approche « mosaïque » ou l’on scanne tout le ciel champ après champ.