Réservoirs d'énergie : rayons cosmiques |

Les rayons cosmiques ne sont pas réellement un rayonnement : ils sont constitués de particules chargées (environ 99% de noyaux atomiques et 1% d'électrons) qui circulent à très grande vitesse dans la Galaxie de façon à peu près isotrope. Les noyaux sont des protons (90%), des noyaux d'hélium (environ 9%) et des atomes plus lourds (1%). Des études détaillées sur la composition des rayons cosmiques montrent une forte surabondance des éléments légers (Li, Be, B) par rapport aux abondances standards solaires. Elles révèlent également une abondance relativement élevée de noyaux provenant d'atomes lourds habituellement inclus dans les grains de poussière (par exemple le fer, voir cette figure). Les grains étant chargés électriquement, ils peuvent être accélérés comme des ions très lourds. Suite à cette accélération ils subissent une érosion sous l'impact des atomes du gaz, et libèrent les éléments qui les composent.

Les rayons cosmiques présentent une gamme d’énergie très vaste qui s’étend sur au moins 14 décades, de qques 107 eV (= 10 Mev) à plus de 1020 eV (=1011 GeV). Le spectre en énergie au voisinage de la Terre est présenté dans la figure ci-dessous. Il peut se décomposer en trois parties. De quelques GeV jusqu'à 106 GeV, le spectre suit une première loi de puissance avec l'énergie de la forme  , avec l'indice γ proche de -2.7. Pour cet intervalle d'énergie, des mesures directes menées à l'aide de ballons ou satellites sont disponibles. C’est le domaine des rayons cosmiques dits « galactiques ». Les explosions de supernovae constituent une source d'énergie suffisante pour les expliquer. En effet, les particules chargées peuvent être accélérées de façon très efficace par le champ magnétique dans les ondes de choc générées par l'explosion. De 106 GeV à 109 GeV le spectre s’infléchit (« genou ») pour suivre une loi de puissance plus raide, avec un indice γ d'environ -3. Cette composante pourrait avoir en partie une origine extragalactique (par exemple noyaux actifs de galaxie). Au delà de 109 GeV on observe une nouvelle rupture de pente qu'on appelle la cheville et le nombre d'événements enregistrés est très faible. C'est le domaine des rayons cosmiques ultra-énergétiques, dont l'origine est encore mal contrainte.

, avec l'indice γ proche de -2.7. Pour cet intervalle d'énergie, des mesures directes menées à l'aide de ballons ou satellites sont disponibles. C’est le domaine des rayons cosmiques dits « galactiques ». Les explosions de supernovae constituent une source d'énergie suffisante pour les expliquer. En effet, les particules chargées peuvent être accélérées de façon très efficace par le champ magnétique dans les ondes de choc générées par l'explosion. De 106 GeV à 109 GeV le spectre s’infléchit (« genou ») pour suivre une loi de puissance plus raide, avec un indice γ d'environ -3. Cette composante pourrait avoir en partie une origine extragalactique (par exemple noyaux actifs de galaxie). Au delà de 109 GeV on observe une nouvelle rupture de pente qu'on appelle la cheville et le nombre d'événements enregistrés est très faible. C'est le domaine des rayons cosmiques ultra-énergétiques, dont l'origine est encore mal contrainte.

Bien que les particules de haute énergie subissent des collisions avec les atomes, les molécules et les grains de poussière du milieu interstellaire, leurs trajectoires sont dominées par le champ magnétique. Les particules chargées effectuent un mouvement de giration (dans le plan perpendiculaire aux lignes de champ magnétique) dont le rayon dépend de leur énergie et de l'intensité du champ magnétique. Des protons d'énergie de l'ordre de 106 GeV dans un champ de 5 μG ont un rayon de giration d'environ 1016 m = 0.3 pc, soit beaucoup moins que l'échelle de hauteur de la Galaxie. Ces particules sont donc bien confinées par le champ magnétique. La présence d'irrégularités magnétiques peut néanmoins produire une diffusion transversale des particules en changeant l'orientation des orbites de giration. La diffusion à travers les lignes de champ magnétique est à l'origine de l'isotropie observée dans le flux des rayons cosmiques. Il s'établit une équipartition de l'énergie entre les rayons cosmiques et le milieu interstellaire. Les particules diffusent le long des structures magnétiques à grande échelle et traversent de nombreuses fois la Galaxie. La diffusion transversale peut les amener dans le halo ou leur permettre de s'échapper définitivement vers l'espace extragalactique.

Ce sont les rayons cosmiques de basse énergie (de l'ordre du MeV) qui jouent un rôle important dans l'ionisation et le chauffage du milieu interstellaire moléculaire. Leur flux au bord des nuages est moins intense que celui des photons ultraviolets mais leur degré de pénétration est beaucoup plus élevé, ce qui fournit une source d'ionisation s'étendant jusqu'au plus profond de ces objets. Les rayons cosmiques influencent donc la chimie du milieu, en particulier en favorisant la formation de molécules grâce à des réactions ions-neutres (qui n'ont pas de barrière énergétique). L’ionisation par les rayons cosmiques produit aussi des électrons énergétiques qui chauffent le gaz via interaction colombienne. Ce processus est la source principale de chauffage dans les nuages moléculaires où le flux UV est faible et la densité < 104 cm-3 (au dessus, le chauffage par collisions avec les grains entre en jeu). La compétition avec le refroidissement radiatif par CO y maintient une température d’équilibre autour de 10 K.

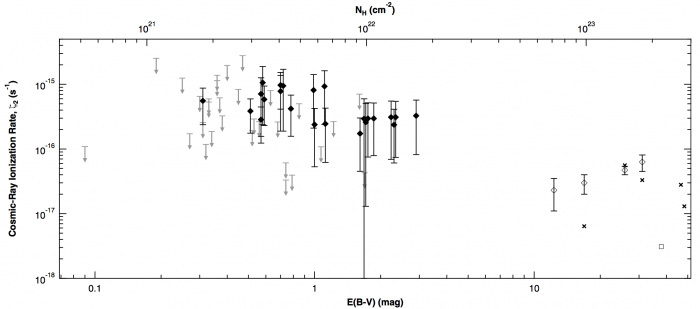

Le flux de rayons cosmiques de basse énergie dans la Galaxie n'est pas mesurable directement. En dessous de 10 GeV, les particules détectées proviennent essentiellement du Soleil, car les rayons cosmiques de même énergie qui proviendraient de l'extérieur sont repoussés par le vent solaire (effet de modulation solaire). Leur flux incident dans l’espace interstellaire doit donc être estimé de manière indirecte. Une première méthode a consisté à modéliser la surabondance de noyaux légers (Li, Be, B) qui résulte de la fragmentation des noyaux de C,N ou O du milieu interstellaire par l’impact des protons rapides (réactions de spallation). Le seuil de cette réaction se situant vers 30-50 MeV, elle est très sensible aux protons de faible énergie. Une approche plus directe consiste à mesurer l'abondance de certains ions moléculaires, comme H3+ qui résulte de l'ionisation de H2 par les rayons cosmiques de basse énergie (les photons UV capables d'ioniser H2 sont absorbés par l’hydrogène atomique). Les résultats récents illustrés ci-dessous révèlent un taux moyen d'ionisation par les cosmiques dans le MIS diffus d'environ 3x10-16 s-1, qui chute d'un facteur 10 dans les nuages denses (NH > 5x1022 cm-2). Des variations importantes sont observées entre nuages diffus, qui pourraient refléter leur distance aux sites locaux d’accélération des RCs ou bien des effets de propagation.