Introduction

Introduction

Nous ne pouvons étudier le milieu interstellaire que par le moyen de l'analyse de son rayonnement, sous forme d'émission continue et de raies spectrales. Les caractéristiques de cette émission dépendent des conditions physiques (densité, température, composition chimique) du gaz et des poussières, qui sont très variées. Certaines composantes du MIS sont bien visibles dans des régions particulières du spectre mais ne sont pas relevées dans d' autres. Il nous faut donc combiner des observations dans un vaste intervalle d'énergies pour avoir accès aux différentes phases du milieu, ainsi qu'aux différents diagnostics radiatifs des conditions qui y règnent.

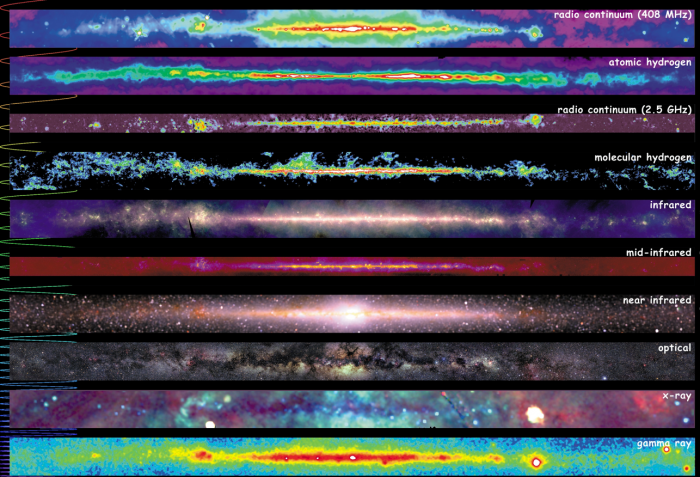

L'image La Voie Lactée à diverses longueurs d'onde

montre une image complète du plan de la Galaxie (± 10 degrés de part et d'autre) à des fréquences croissantes de haut en bas, s'étendant sur un intervalle de fréquence de 14 ordres de grandeur. Chaque planche correspond à un différent mécanisme d'émission, qui apporte donc des informations différentes: de haut en bas:

- Le continu radio à 408 MHz est dû au rayonnement synchrotron émis par les électrons relativistes circulant dans le champ magnétique interstellaire et accélérés par les ondes de choc engendrées par les explosions de supernovae (voir la page Réservoirs d'énergie : rayons cosmiques)

- La deuxième planche représente l'émission de la raie à 21 cm de l'hydrogène qui trace le gaz atomique, tiède ou froid du WNM et du CNM (voir la section Détection du gaz atomique : raies spectrales).

- Le continuum radio à haute fréquence (2.5 GHz) est dominé par le rayonnement de freînage (émission libre-libre) des électrons du gaz ionisé dans le WIM (voir la page Détection du gaz ionisé).

- L'image de la densité de colonne de l'hydrogène moléculaire est obtenue via la raie rotationnelle de la molécule de CO(J=1-0) à 115 GHz émise par les nuages moléculaires denses (voir la page Détection du gaz neutre moléculaire

- L'image intitulée "infrarouge" montre l'émission thermique des poussières chauffées par le rayonnement stellaire (voir la section Rayonnement de la poussière), observée par le satellite IRAS. Elle montre en rouge l'émission dans l'infrarouge lointain à 100 μm dominée par les gros grains, en bleu celle à 12 μm dominée par les petits grains, et en vert celle à 60 μm qui a une contribution des deux.

- L'image dans l'infrarouge moyen, obtenue par le satellite MSX, contient une forte contribution de l'émission de petits hydrocarbures aromatiques polycycliques (voir la section Rayonnement de la poussière).

- Dans l'infrarouge proche, l'émission est dominée par les étoiles de type K du disque et du bulbe, avec une contribution du gaz ionisé.

- Dans le domaine optique (visible par nos yeux), l'émission est essentiellement due aux étoiles. Les régions sombres tracent la présence de nuages de poussière qui absorbent la lumière visible. On peut noter que ces nuages sombres apparaissent au contraire brillants dans la raie de CO (planche intitulée "hydrogène moléculaire").

- L'image dans les rayons X, obtenue par le satellite ROSAT, est associée au gaz très chaud et dilué de la phase HIM situé dans les restes de supernova et qui diffuse sur une grande échelle de hauteur au dessus du plan Galactique (voir la page Détection du gaz ionisé).

- La dernière image, en rayons γ, inclut des photons d'énergie supérieure à 300 MeV qui sont produits lors des collisions des rayons cosmiques avec la matière interstellaire.

La Voie Lactée à diverses longueurs d'onde

Crédit :

NASA Goddard Space Flight Center

Dans ce qui suit, nous allons décrire plus en détail les principales méthodes d'observation de chaque phase du MIS, et leurs principaux résultats.